遺言書について知っておきたいこと

これまでに

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

の3種類について解説してきました。

今回は「遺言書について知っておくとよい知識」についてお伝えします。

前回のブログ 遺言について④ 秘密証書遺言

遺言は撤回できるのか?

遺言はいつでも撤回することができます。

- 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

遺言書を破棄してしまえば、その遺言は効力を失います。 - 公正証書遺言の場合

原本が公証役場に保管されているため、公証役場で撤回の手続きが必要です。

さらに、遺言が複数存在する場合は日付が新しいものが優先されます。

これは様式に関係なく、たとえば「公正証書遺言 → 自筆証書遺言」であっても、新しい日付の方が有効になります。

また、遺言で指定された財産を遺言者が生前に処分(売却など)した場合、その部分については撤回したものとみなされます。

そのようなときは、新しい遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

遺言書作成時の注意点

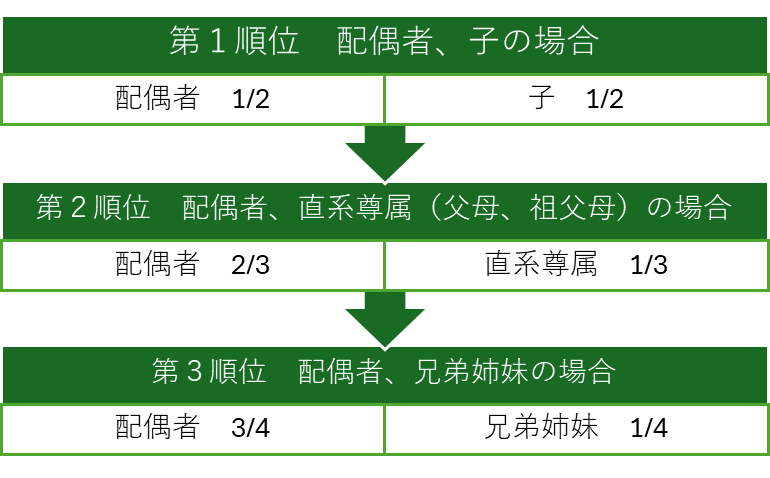

表は法定相続分の割合を示したものになります

遺言書がない場合は原則この法定相続分の通りに相続財産を分割することになります

遺言書がある場合は遺言者の意思で相続財産を分けることができ、相続人でない方にも相続財産を分けることができます

ここで遺言書を作成するにあたって、もう一つ大切なのが「遺留分」です。

遺留分とは、相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取ることが保障されている遺産の割合のことです。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

例1)配偶者と子が相続人の場合

「配偶者にすべての財産を相続させる」と遺言書に書いても、子には遺留分があります。

そのため子は遺留分侵害額請求を行うことができます。

例2)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

「配偶者にすべての財産を相続させる」と遺言書に書いた場合でも、兄弟姉妹には遺留分がないため、請求はできません。

このように、遺言書を作成する際は「誰にどのように財産を残したいか」だけでなく、遺留分に配慮することが重要です。

行政書士にできること

遺言書は、

- 正しい形式で作成すること

- 遺留分を考慮すること

- 亡くなった後の状況を想定して内容を検討すること

が欠かせません。

行政書士はら事務所では、こうした点を踏まえて遺言書作成のサポートを行うことができます。

「遺言を残したいけれど、どう書いたらよいか不安…」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから お問い合わせ

👉 次回は、相続の場面でよく話題にあがる「生命保険」について解説していきます。