先日は大まかな相続の流れについて書きました。

前回のブログ 相続について② 相続の手続き期限と流れ①

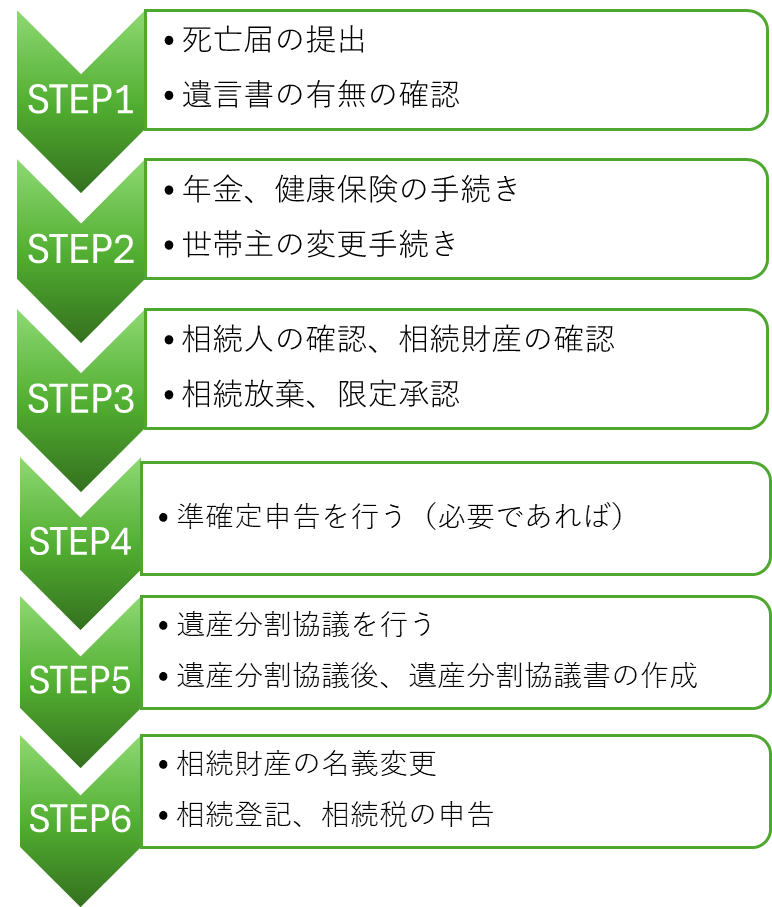

本日は先日の相続の流れをさらに細かくお話していきたいと思います。

STEP1:死亡届の提出と遺言書の確認

死亡届は7日以内に提出しなければなりません。

多くの場合は葬儀社が代行してくれるため、ご自身で提出することは少ないと思います。

また、この段階で遺言書の有無を確認します。遺言書の有無によって相続手続きの流れが大きく変わるため、なるべく早めに確認しましょう。

今回は「遺言書がない場合」の流れについてご説明します(遺言書がある場合は改めてお伝えします)。

STEP2:年金・健康保険の手続き

- 厚生年金受給者:10日以内に「受給権者死亡届」を提出

- 国民年金受給者:14日以内に「受給権者死亡届」を提出

ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として届出が不要です。登録がない場合には、必ず期限内に手続きを行いましょう。

さらに以下の手続きも必要です。

- 健康保険:14日以内に市区町村へ届出

- 世帯主の変更:14日以内に届出

葬儀が終わった後でも、期限内にやるべきことが多いのが実情です。

STEP3:相続人・財産の確認

相続人を確認するためには、被相続人(亡くなられた方)の**出生からの戸籍謄本(除籍謄本)**をすべて取得する必要があります。

以前は本籍地の役所でしか取れませんでしたが、現在は全国の市区町村で取得可能になりました。そのため、郵送でのやり取りが減り、以前より便利になっています。

また、戸籍の束を毎回持ち歩くのは大変なので、法定相続情報一覧図を作成しておくと手続きがスムーズになります。

財産の確認も同時に進めます。代表的なものは以下の通りです。

- 預貯金(定期預金・ネット銀行・ゆうちょ銀行など)

- 不動産

- 有価証券(株式)、仮想通貨など

- 自動車

特に預貯金は金融機関ごとに個別の手続きが必要になるため、口座が多いと時間がかかります。

また、有価証券を相続する場合は、その証券会社の口座をお持ちでない方は新たに開設しておく必要があるのでご注意ください。

この相続人、相続財産の確認は遺産分割協議で必ず必要になるので、なるべく早く着手するようにしましょう

相続放棄・限定承認について

- 相続放棄:3か月以内に家庭裁判所へ申述。最初から相続人でなかったとみなされ、代襲相続も発生しません。

- 限定承認:相続人全員で、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

本日はSTEP3までの解説とさせていただきます。

特にSTEP3の法定相続情報一覧図は金融機関などで手続きする場合は、便利です

行政書士はら事務所では戸籍謄本の収集や、法定相続情報一覧図の作成も承ることができるのでお気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちらから お問い合わせ

次回はSTEP4以降についてご紹介しますので、引き続きご覧いただければ幸いです。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。